7月4日,在梅红伟、郭宇韬、陈谦三位教师带领下,清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院海外实践支队走进新加坡国立大学(NUS)开展学术交流和访学实践。实践支队师生与NUS机械学院的专家学者展开了从前沿科技研讨到实验室试验的深度交流,在海水制氢、智能监测、纳米材料等领域碰撞出了创新火花。

图1 | 支队与新加坡国立大学机械学院师生合影

01 学术会议厅的深蓝电波:能源·结构·材料三重奏

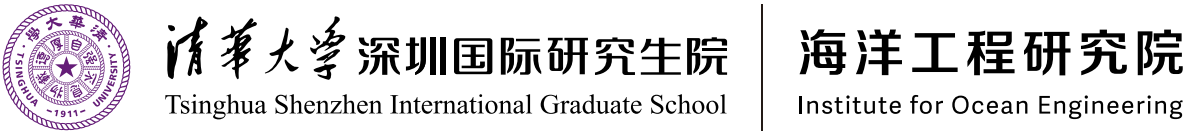

深远海电解海水制氢联产淡水技术突破

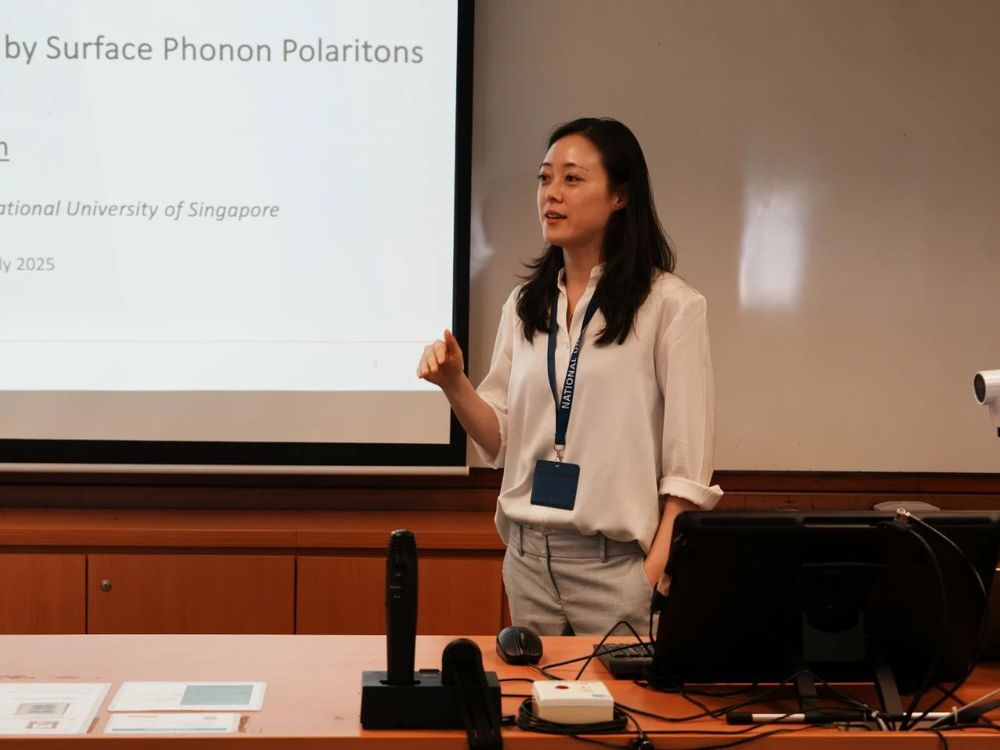

图2 | 陈谦副教授介绍电解海水制氢联产淡水技术

陈谦副教授在NUS会议报告厅开启首场专题分享。汇报直指深远海风电驱动的电解海水制氢联产淡水技术,通过电解槽余热回收实现低温海水淡化,提升整体能量利用率的同时也为制氢设备提供了所需淡水,为深远海风电的消纳和存储提供了新思路。

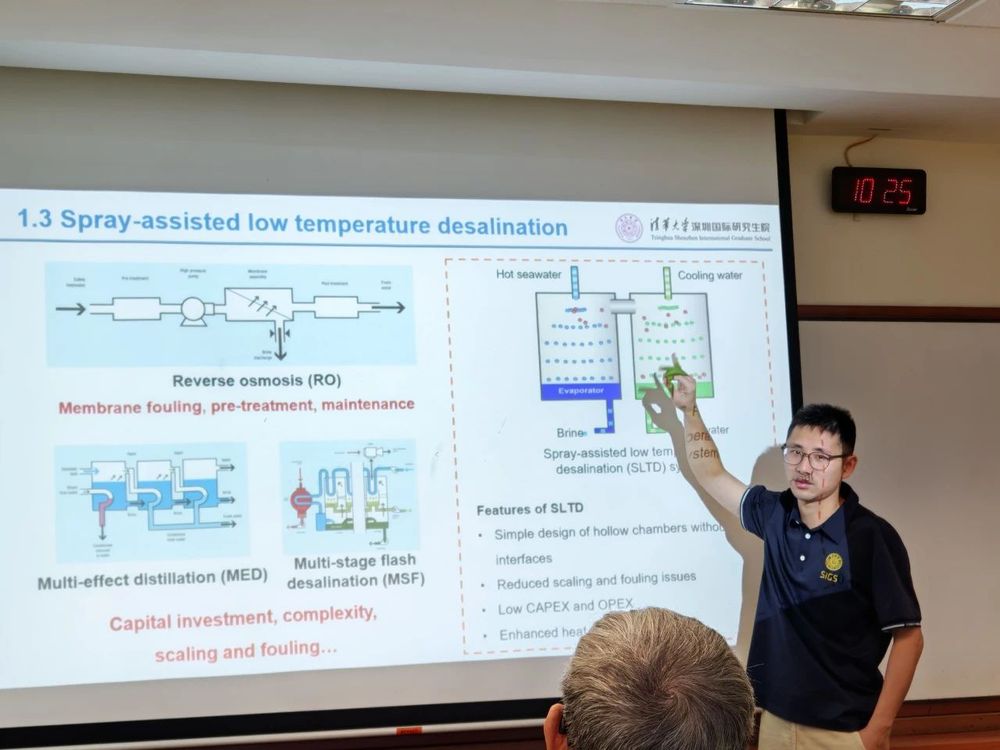

海洋工程新型组合结构研究与实践

图3 | 郭宇韬副教授介绍海洋工程中的新型组合结构

郭宇韬副教授展开组合结构研究进展报告,聚焦海洋工程基础设施领域,系统梳理了团队在相关领域的研究与实践经验,展示了深圳至中山跨海通道的组合结构沉管隧道技术方案,汇报分享了组合结构与复合材料在海洋工程和基础设施中的研究应用进展,强调了绿色环保材料及新型结构技术在海工基础设施中的应用实践价值。

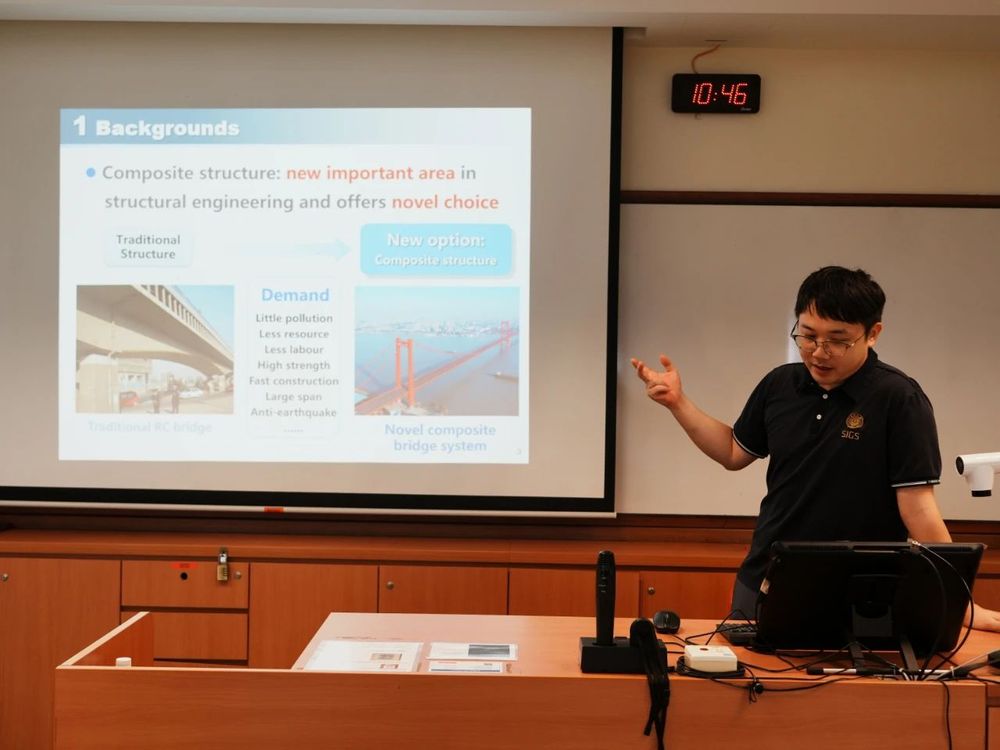

瞬态热成像驱动电力设备智能诊断新范式

图4 | 梅红伟副教授介绍基于瞬态热波的电力设备状态检测成像技术

梅红伟副教授紧扣“基于瞬态热成像的电力设备状态检测”技术内核,揭示电力设备绝缘缺陷诊断的革新路径。当前正推动跨机构合作,通过技术创新实现高性能海洋能源电力绝缘设备结构。”

表面声子极化激元介导非傅里叶热传导突破

图5 | Sunmi Shin教授介绍纳米尺度的热管理新机制

NUS的Sunmi Shin教授的报告内容揭示了纳米尺度的热管理新机制。其研究团队聚焦表面声子极化激元介导的非傅里叶热传导现象,突破传统热扩散理论局限。通过精确调控材料表面电磁场与声子振动耦合,实现热能纳米尺度下的定向输运。

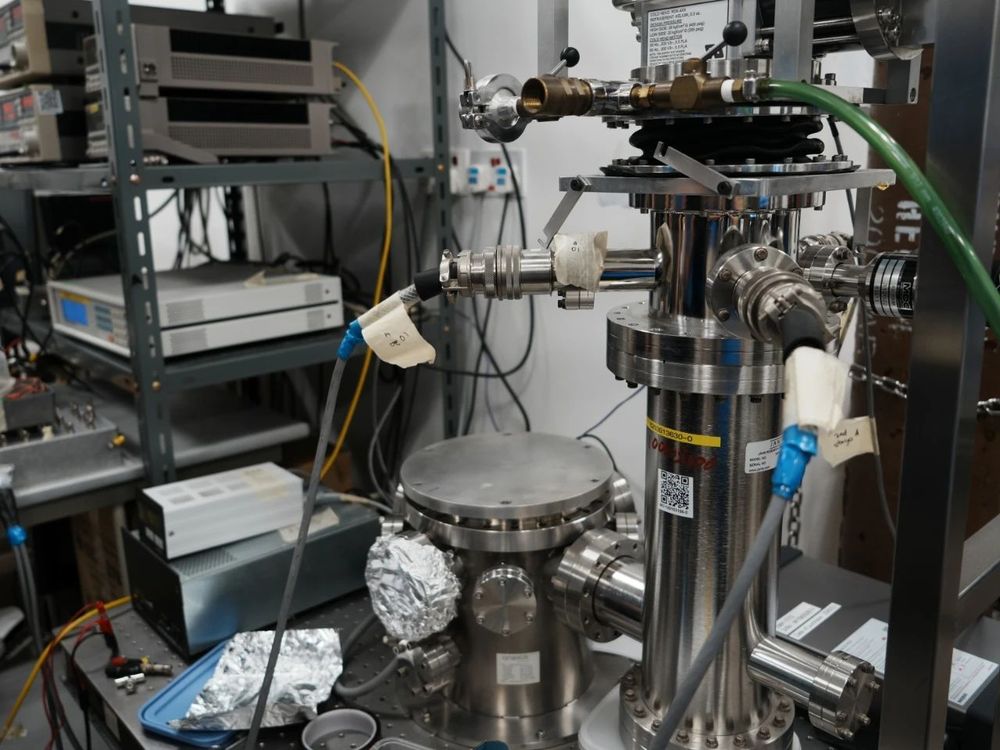

02 实验室参访:微纳测量与精密制造的实战现场

支队踏入纳米级电热输运实验室时,真空腔体正发出低鸣。NUS研究员对拉曼仪和恒温真空腔仪器讲解:“传统系统需200万造价和真空预冷,而我们这台能做出超低温数据分析,真空精度极高。”研究员轻触启动键,屏幕瞬间显示了热导率曲线。

图6 | 支队参观NUS纳米级电热输运实验室

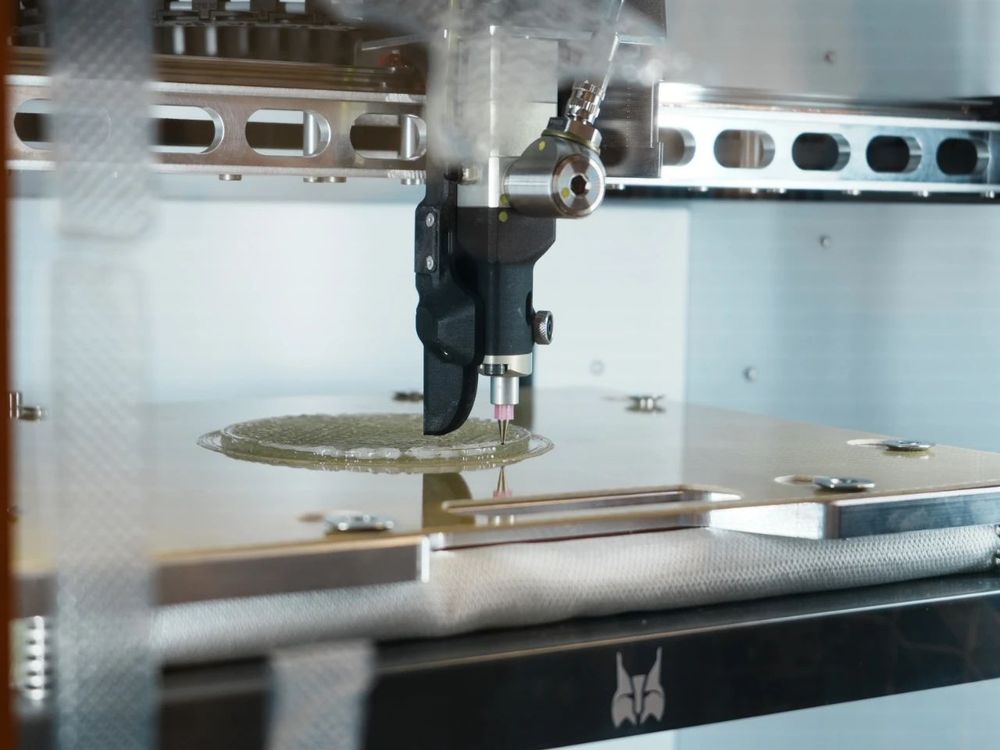

实践队成员移步至增材制造中心,设备展示台上呈现各式各样的3D打印一体化输出的精细医疗模型。实验室管理员展示了NUS在精密制造领域的先进水平,细致解释了光固化3D打印技术在医疗行业中制作手术器械、生物及人体模型的高精度优势,介绍了多材料打印,用以满足复杂的科研条件要求和教学需求。

图7 | NUS增材制造中心

“看这些拥挤的样品柜!我们每天在‘珍宝与废料’间抉择。”穿过堆满生物模型的展架,实验室管理员幽默的像我们展示。交流末尾,双方围绕3D打印机器的实际应用与经济效益进行了交流探讨。此外,双方还坦诚交流了样品管理和实验室环境维护等方面的挑战及高效运作经验,体现了学术团队交流、管理与协作的重要性。

图8 | 支队成员与NUS增材制造中心管理员研讨交流

03 跨越陆海的共见图谱

图9 | 支队代表老师向NUS机械学院代表老师赠送“清华二校门”伴手礼

南洋实验室灯火:中国智慧的跨海共鸣

当拉曼仪和恒温真空仪在真空腔中捕捉的热传导脉动,当光固化3D打印机编织出人类血管网络——这些诞生于新加坡实验室的科技之光,正与中国工程智慧深度交织。从微纳米齿的热传导模型到伶仃洋上的复合结构,中国技术与标准正以科研为舟,驶向深蓝合作新航道,书写学术薪火相传的航海日志。

开放纬线上的年轻坐标

清华海工院与NUS的对话,在北纬1°的实验室与南海工程现场之间建立起数据链路。从实验室真空腔里的热导率图谱到南海风电平台的振动波段,当NUS学生调整真空腔热导率传感器时,清华同学同步记录南海风电平台的振动频谱——青年工程师们操作着相同的仪器界面。这些跨越国界的操作日志,承载着两校架设深蓝能源合作桥梁的基石,通向交流共享的可持续未来。

文:郭畅 李佩佩

图:宋鹏炜

编辑:彭锦涛

审核 : 陈谦